Tropische Wirbelstürme gehören zu den Wettereignissen mit dem grössten Zerstörungspotential. Der bekannteste Vertreter ist der Hurrikan, von Taifun und Zyklon unterscheidet ihn aber lediglich der Name und die Meeresregion, über der sich das System entwickelt. Stürme im Atlantik und Ostpazifik werden als Hurrikan bezeichnet.

Sturm ist nicht gleich Sturm

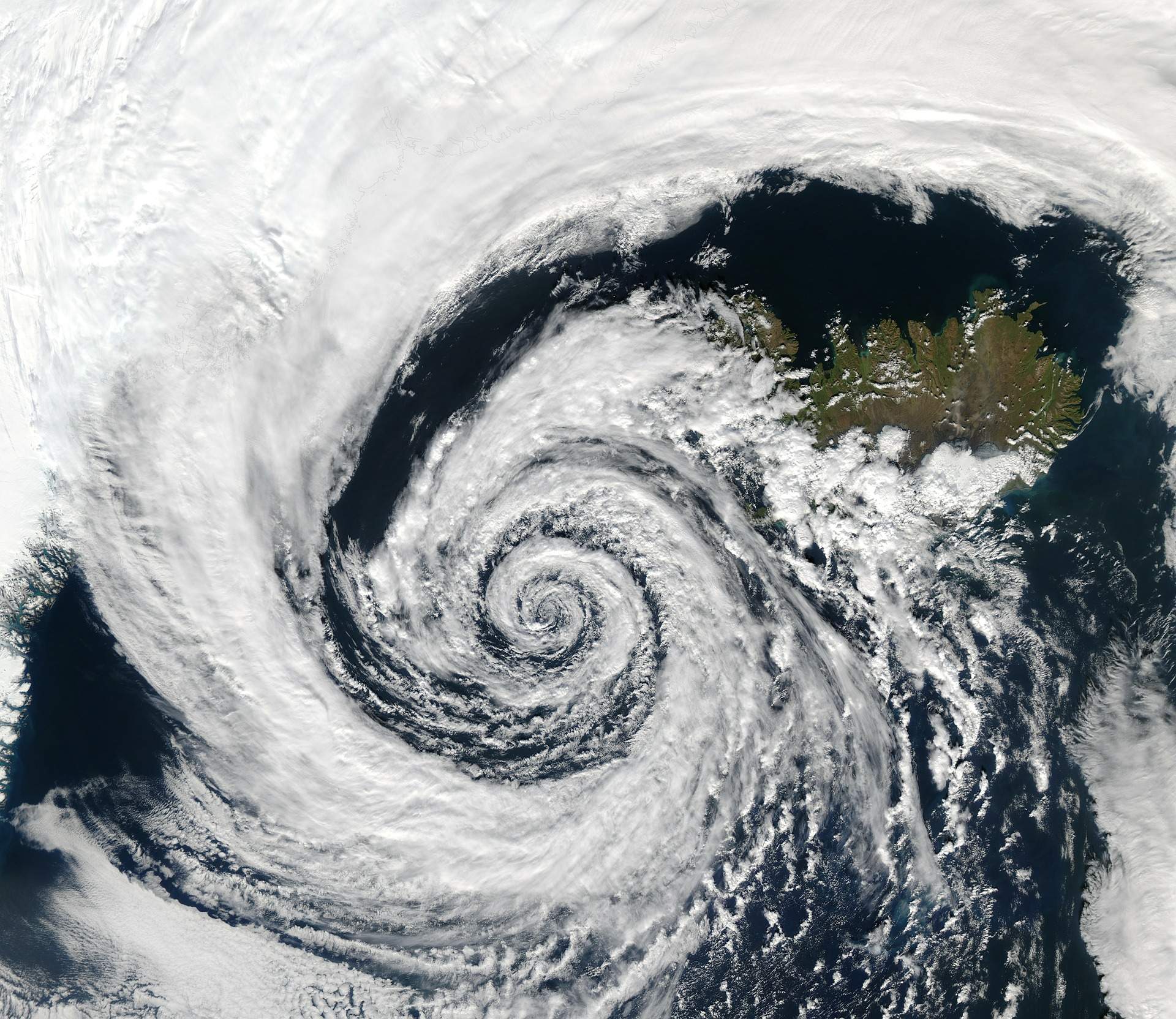

Tropische Wirbelstürme unterscheidet sich in Struktur und Entstehung deutlich von den klassischen Tiefdruckgebieten mittlerer Breiten, welche hier bei uns in Europa besonders im Winterhalbjahr zu Niederschlägen und Sturmereignissen führen. Sie bilden sich entlang von Frontalzonen, also Grenzen zwischen kalter und wärmerer Luft (Zyklogenese mit sich bildenden Warm- und Kaltfronten). Diese klassischen Tiefs sorgen im Laufe ihrer Existenz für eine Vermischung der unterschiedlichen Luftmassen. Durch diesen grundlegenden Prozess wird das Temperaturgefälle zwischen den niederen und hohen Breiten abgebaut.

Abb. 1: Aussertropisches Sturmtief bei Island

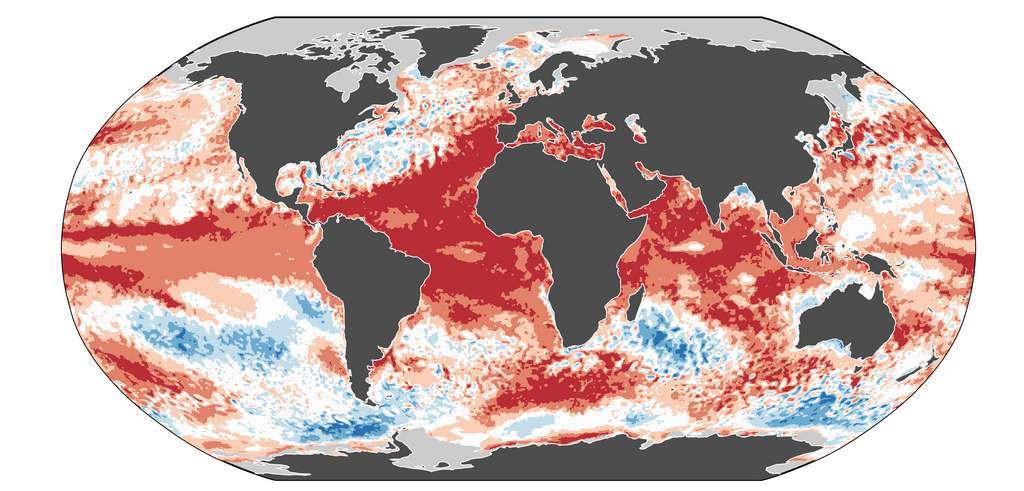

Ein tropischer Wirbelsturm wird dagegen von der Energie aus dem darunter liegenden Ozean angetrieben. Durch Verdunstung und anschliessende Kondensation wird latente Energie in der Atmosphäre freigesetzt – der Wasserdampf fungiert wie eine Art Batterie. Grundvoraussetzung für die Entstehung eines tropischen Wirbelsturms ist eine entsprechend hohe Wassertemperatur an der Oberfläche, aber auch in etwas tieferen Wasserschichten. Dieser Wert liegt typischer weise bei 26 bis 27 Grad, nur in Ausnahmefällen (genügend Labilität) können auch ein wenig tiefere Werte ausreichen. In jedem Fall gilt: Je wärmer das Wasser, um so explosiver ist die potentielle Entwicklung des Sturms. Die Wasserfläche muss zudem gross genug sein, das Mittelmeer ist beispielsweise tendenziell zu klein. Die sich hier bildenden Medicanes haben zwar äusserlich Ähnlichkeiten mit einem Tropensturm, funktionieren aber anders.

Direkt am Äquator können sich trotz dieser Voraussetzungen keine Tropenstürme bilden, denn hier fehlt die Corioliskraft (also die ablenkende Wirkung der Erdrotation). Erst sie sorgt dafür, dass das System zu rotieren beginnt. Ab einem Abstand von 5° bis 8° nördlich und südlich des Äquators ist dann aber auch diese Bedingung erfüllt. Neben ausreichend warmem Wasser und genug Abstand vom Äquator müssen aber natürlich auch die Voraussetzungen in der darüberliegenden Atmosphäre gegeben sein. Perfekt wäre eine quasi tote Luftmasse ohne allzu starke und variable Grundströmungen, vor allem eine möglichst geringe vertikale Windscherung ist absolut entscheidend (Änderung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung mit der Höhe)! In Jahren mit El Niño im Pazifik sind diese Bedingungen im Atlantischen Becken meist schlecht, es bilden sich nur wenige Hurrikans und Tropenstürme. In La Niña ist dies aber umgekehrt, typischerweise gibt es in diesen Jahren mehr Stürme als üblich. So war das auch in den letzten beiden Jahren, und auch aktuell ist im Pazifik immer noch La Niña vorhanden.

Im Falle der klassischen atlantischen Hurrikans nimmt die Entstehung aber schon tausende Kilometer weiter östlich ihren Anfang. Zum Teil bilden sich noch über dem Afrikanischen Kontinent erste Gewitterzellen, sonst aber typischerweise südwestlichen der Kapverden. Als meist noch unorganisierte Gewittercluster ziehen sie mit der Passatströmung langsam westwärts auf den Atlantik hinaus. Über dem relativ warmen Wasser (aber noch nicht warm genug) kann sich die Konvektion allmählich verstärken und vertiefen. Im Bereich der Karibik steigen die Wassertemperaturen deutlich an, über dem warmen Meer verdunsten grosse Mengen an Wasser. Im gasförmigen Wasserdampf ist die zur Verdunstung aufgewendete Energie nun quasi gespeichert – die latente Energie. In der labil geschichteten Atmosphäre steigt diese feuchte Luft nun auf und kühlt sich dabei ab. Bei Erreichen der Taupunkttemperatur tritt Kondensation auf, aus Wasserdampf werden wieder Wassertröpfchen (Wolken). Grosse Mengen latenter Wärme werden wieder frei und erwärmen die aufsteigende Luft. Sie bleibt dadurch immer wärmer als die Umgebung und steigt weiter auf (gleiches Prinzip wie beim Heissluftballon, nur ohne bunte Hülle). Im Prinzip funktioniert das bei unseren Gewitter auch so, nur ist in diesem Fall die über dem tropisch warmen Wasser zur Verfügung stehende Energie ungleich grösser. Durch die sich vertiefende Konvektion werden immer grössere Luftmassen gehoben, der Luftdruck am Boden sinkt. Von aussen strömt Luft nach, durch die wirkende Corioliskraft setzt Rotation ein. Bleibt das Wasser entsprechend warm und die atmosphärischen Bedingung gut, geht diese Entwicklung immer weiter – aus einem Gewittercluster wird ein tropisches Tief, ein Tropensturm und schliesslich ein Hurrikan. Ab einem gewissen Entwicklungsstadium erhalten sich diese Systeme selbst, sie beziehen ihre Energie rein aus dem warmen Meereswasser. Durch die immer stärkeren Winde wird das Meer aufgewühlt. Gelangt dabei kühleres Wasser an die Oberfläche, schwächt sich der Sturm dadurch quasi selbst ab.

Die weitere Zugbahn hängt von der grossräumigen Verteilung der sie umgebenden Hoch- und Tiefdruckgebiete ab. Typischerweise schwenken die Stürme nach ihrer Atlantiküberquerung auf eine mehr oder wenige nordwestliche Bahn ein. Die südliche Karibik ist dadurch deutlich weniger gefährdet, weshalb beispielsweise Inseln wie Aruba und Curaçao von Karibik- und Weltumseglern gerne als längere Zwischenstation während des Höhepunkts der Hurrikansaison genutzt werden. Mitunter ziehen Hurrikans über die grossen Antillen weiter in den Golf von Mexiko, hier findet sich meist das mit Abstand wärmste Wasser (um 30 Grad oder auch leicht darüber). Auch in diesem Jahr ist das der Fall, die Temperatur ist sogar für Golf-Verhältnisse überdurchschnittlich.

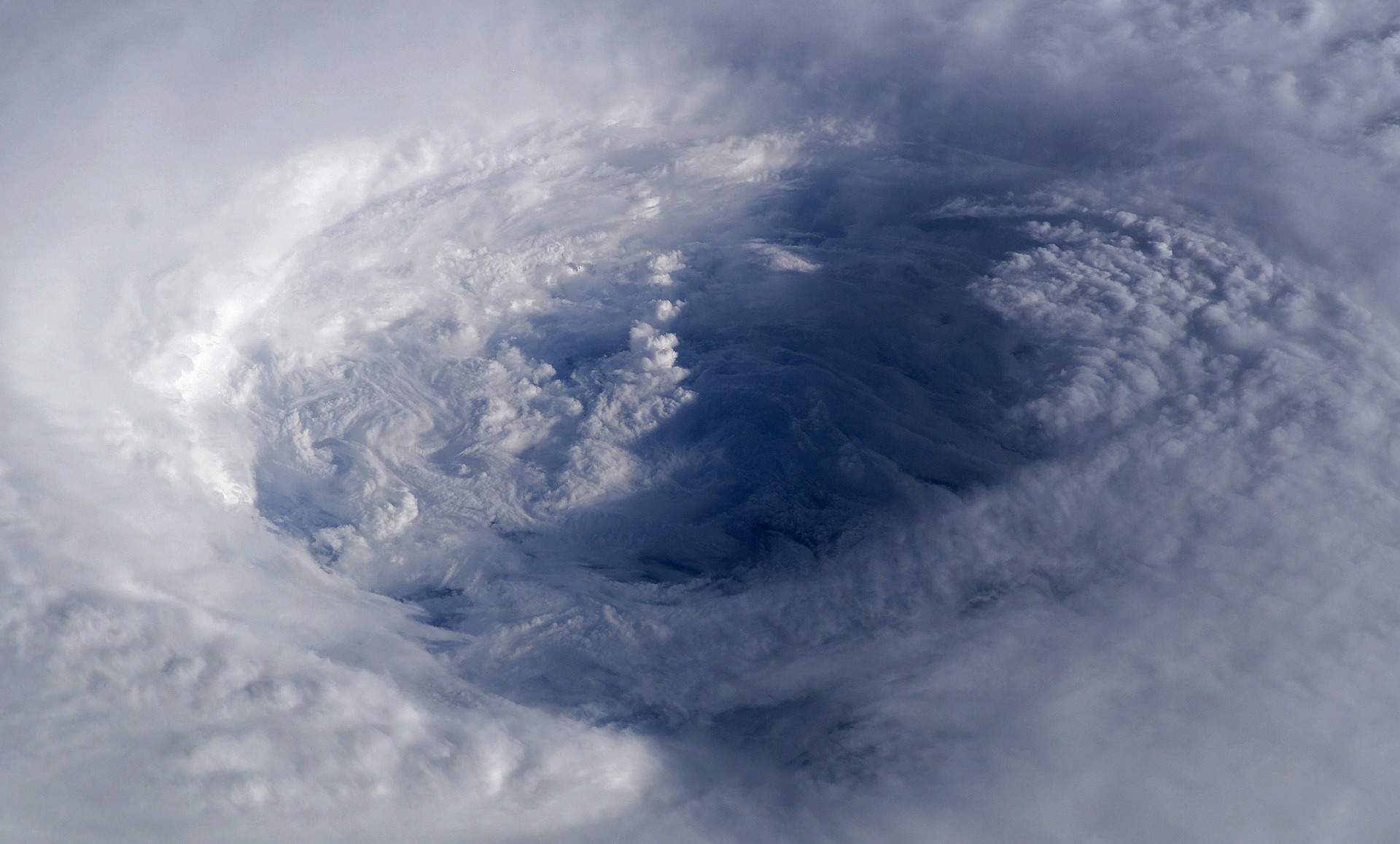

Zum Höhepunkt der Sturmentwicklung kommt es zur Ausbildung des typischen Auges. Hier ist es zum Teil fast windstill, durch die absinkende Luft im Auge scheint die Sonne. In der Regel liegt sein Durchmesser bei unter 50 Kilometern. Umgeben wird das Auge allerdings aus einer mächtigen Wand aus Gewitterwolken, die Eyewall. Sie ist das eigentliche Herz des Sturms mit der grössten Dynamik. Die Gewitterwolken erreichen hier Höhen von über 15 Kilometern, an ihrem Oberrand kann die Temperatur auf unter -70 Grad sinken. Im Gegensatz dazu ist das Auge warm – ein typisches Merkmal für alle Tropenstürme. Dieser Temperaturkontrast zwischen Eyewall und Auge ist ein Zeichen für die Stärke des Sturms, sie wird durch Satellitenmessung mit der sogenannten Dvorak-Technik analysiert (als Ergänzung zu Sondierungsflügen durch die Hurrikan-Hunter). In der Eyewall finden sich die höchsten Windgeschwindigkeiten. Diese addieren sich im Bereich der "rechten Schulter" (rechter oberer Quadrant in Zugrichtung) mit der Verlagerungsgeschwindigkeit des gesamten Systems. Typischerweise treten hier dir grössten Schäden durch den Wind auf.

Abb. 2: Zentrales Auge und umgebende Eyewall

Im Falle von Hurrikan Wilma (Oktober 2005), dem bislang stärksten Sturm im Atlantik, wurde ein 1-Minuten Mittelwind von 295 km/h registriert, die Böen erreichten 340 km/h, der Kerndruck sank auf 882 hPa. Weiter aussen schliessen sich Regenbänder (rainbands) an. Neben den enormen Windgeschwindigkeiten sorgt aber vor allem das Wasser für die grossen Schäden. Zum einen fallen in kurzer Zeit sehr grosse Regenmengen (mehrere 100 mm in ein paar Stunden), zum anderen schiebt der Wind das Meerwasser in Richtung Land. Es kommt zu Sturmfluten und wie etwa im Beispiel von New Orleans zu katastrophalen Überschwemmungen. Treffen die Stürme auf Land, verlieren sie einerseits das warme Oberflächenwasser als Energiequelle, zum anderen erhöht sich über dem Land die Oberflächenreibung. Der Sturm beginnt sich bezüglich der Windgeschwindigkeiten rasch abzuschwächen, kann aber noch tagelang für intensiven Regen sorgen (sehr viel niederschlagbares Wasser). Manche Stürme treffen auch nie auf Land, via Nordatlantik tauchen sie dann zum Teil als Sturmtief auch auf unseren Wetterkarten auf.

Atlantische Hurrikansaison 2022

Wie immer begann die Saison offiziell am 1. Juni, sie dauert bis 30. November. Bis jetzt bildeten sich mit Alex, Bonnie und Colin drei Tropenstürme. Alex bildete sich im Juni aus den Überresten des pazifischen Hurrikans Agatha, der sich zuvor bei der Überquerung Mexikos zu einem Tief abgeschwächt hatte. Über dem warmen Wasser der Karibik wurde er wieder reaktiviert. Bei Bonnie war es fast umgekehrt. Der Sturm zog Ende Juni ungewöhnlich weit südlich über die Karibik, überquerte Nicaragua und Costa Rica und gelangte in den Pazifik. Dort verstärkte er sich zum Hurrikan und zog weiter westwärts. Tropensturm Colin bildete sich Anfang Juli vor South Carolina, löste sich aber bald wieder auf.

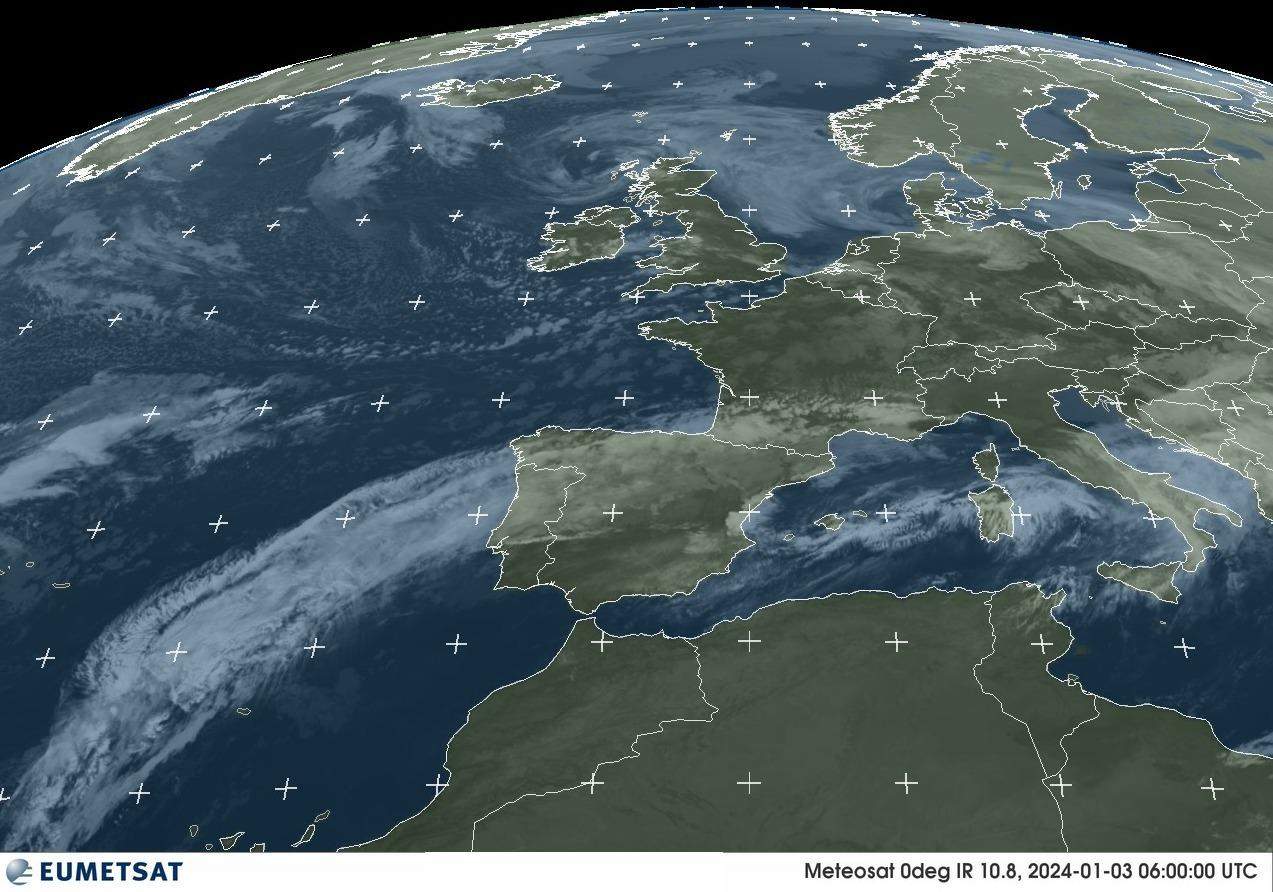

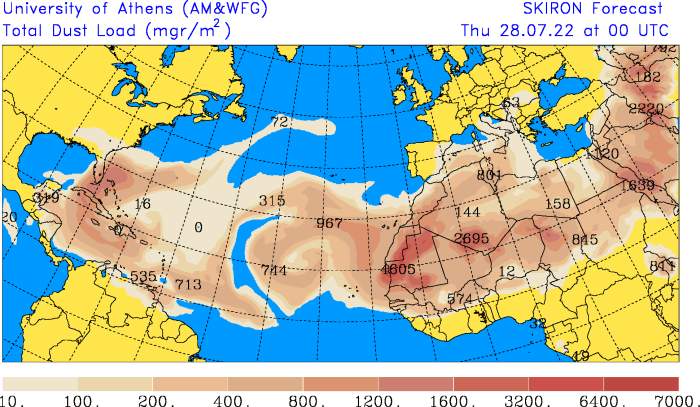

Nach allen Vorhersagen wird in den nächsten vier Monaten eine überdurchschnittliche Aktivität erwartet. Die Colorado State University (CSU) erhöhte angesichts der anhaltenden La Niña Verhältnisse und der aussergewöhnlichen hohen Wassertemperaturen in der Karibik sowie dem Golf vom Mexiko ihre Prognose auf 20 benannte Stürme. Darunter 10 Hurrikans, 5 davon mit Kategorie 3 und höher (major hurricanes). Aktuell ist die Lage aber noch relativ ruhig, grosse Mengen Saharastaub über dem Atlantik scheinen zur Zeit noch einen Einfluss zu haben.

Abb. 3: Aktuell viel Saharastaub über dem Atlantik, Bildquelle: Universität Athen